Depuis le départ, mon projet est intrinsèquement lié à la low-tech. C’est même l’une de mes sources principales d’inspiration. Parce que c’est concret, pertinent, ancré dans la réalité, et parce que ça montre des imaginaires sobres, robustes et désirables. Evidemment, il fallait au moins un article consacré à ce sujet ô combien intéressant. Et quoi de mieux, pour parler low-tech, que d’aller à la base Explore, rencontrer le Low-tech Lab (enfin, une personne du low-tech lab ;)) ?

Ce 28 mai, Alberto le Vivaro et moi avons donc posé nos valises à Concarneau. Ici, Guénolé Conrad, membre des premières heures du low-tech lab, et responsable (entre-autres) des outils numériques de cette asso, m’a consacré une heure pour discuter du numérique au sein du Low-tech lab.

–

La low-tech

Mais ne mettons pas les voiles avant la coque… Qu’est-ce que la low-tech ?

Nous sommes dans un monde limité. Limité en énergie, limité en matières premières, limité en temps (à échelle humaine). Ces limites ont beau ne pas toujours être visibles, elles sont pourtant bien réelles et impactent nos vies et celles des civilisations passées et futures. Tout est interdépendant dans ce monde : si un déséquilibre se crée quelque part, c’est tout le système qui devient instable.

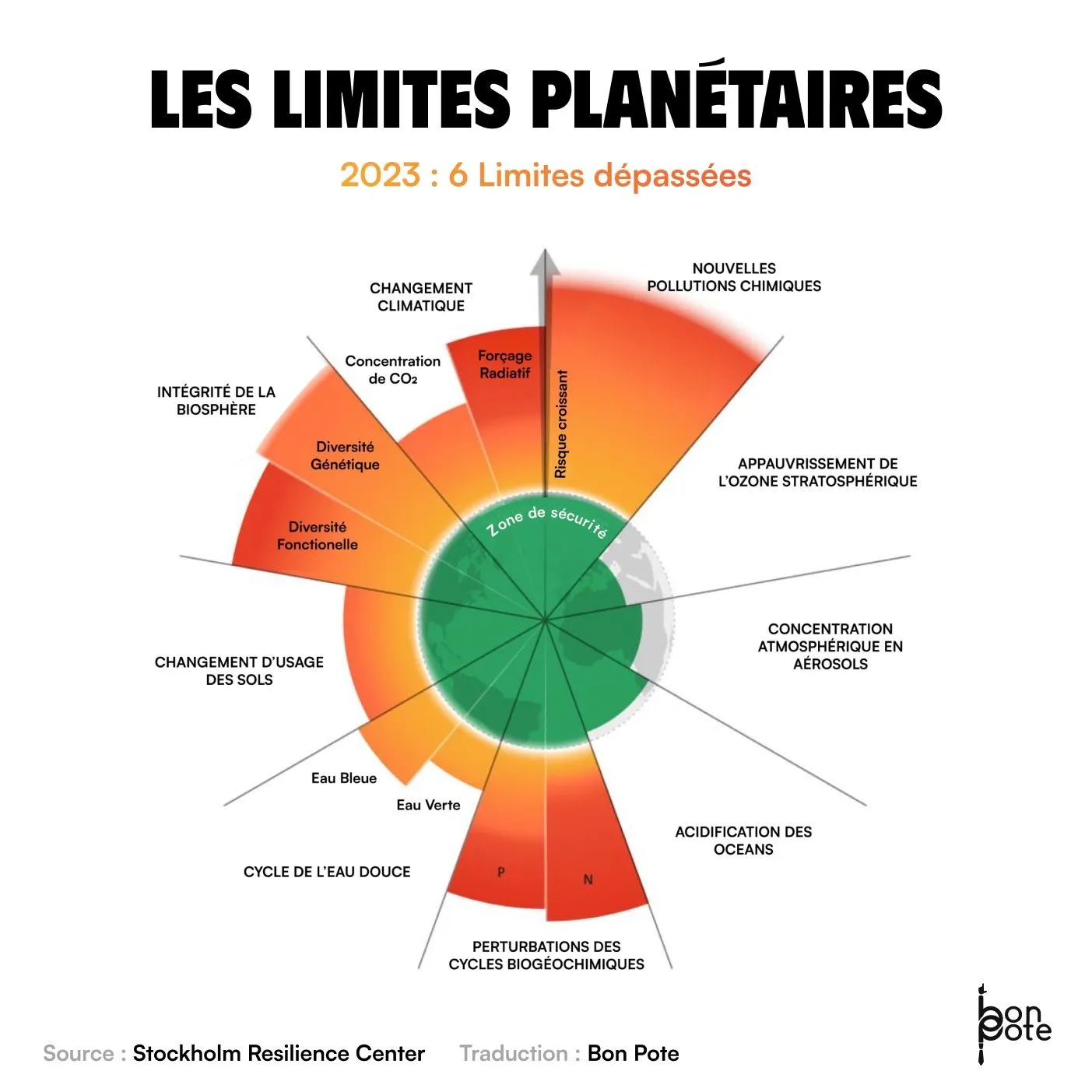

Ce concept de limites planétaires a été illustré par un ensemble de 11 scientifiques au Stockholm Resilience Center. Ils et elles ont définis les 9 limites planétaires, interdépendantes, qui permettent une vie convenable pour tous-tes. Depuis 2023, 6 de ces limites sont dépassées.

Comme dit Pierre-Alain Levêque (membre du Low-tech Lab aussi, j’avais assisté à l’une de ses conférences) : “Cet outil, il est bien. On est tellement bombardé de mauvaises infos : on éteint la télé, et avec ce schéma, une fois qu’on a compris que c’était la merde, on peut passer à la suite.” La suite, bien sûr, c’est les solutions.

Derrière ces limites planétaires, il y a aussi celles humaines. On ne le sait pas toujours (ou on ferme les yeux), mais beaucoup trop de nos objets sont fabriqués dans des conditions désastreuses, souvent avec de la maltraitance humaine, jusqu’à l’esclavage de peuples entiers, adultes et enfants. Le numérique aussi, et il est important de comprendre que nous sommes d’une certaine part, complices de ces horreurs lorsqu’on achète inconsciemment.

Dans ce monde limité, il est donc primordial de trouver les bons dosages entre utilisation des ressources et besoins élémentaires pour tous-tes. C’est ce qu’explore la low-tech.

Si certain-es opposent “high-tech” et “low-tech”, Guénolé pense, au contraire, que les deux peuvent cohabiter, pour peu qu’on questionne réellement le besoin et la pertinence des moyens mis en œuvre.

Pour résumer, Guénolé définit la démarche low-tech comme : “Une interrogation du juste niveau technologique à mettre en œuvre pour répondre à un besoin qualifié, en tenant compte des impacts environnementaux, sociaux, et du niveau d’autonomie qu’elle permet. Elle promeut la réappropriation des techniques et des savoirs, et encourage la coopération locale et la mutualisation des ressources.

Pour donner quelques exemples de low-tech :

Les toilettes sèches :

(eh oui, on parle direct de caca mais c’est l’une des low-tech les plus connues et utilisées) Avec un système de gros seau qui permet de récupérer les excréments et la sciure à bois qu’on ajoute pour éviter les odeurs, cette technologie permet d’économiser l’eau (la plupart du temps potable), et de récupérer l’engrais ainsi créé. Un bel exemple de circularité !

crédit photo : fabulous toilettes

crédit photo : fabulous toilettes

La marmite norvégienne

La marmite norvégienne n’est pas une marmite et c’est une technologie qui ne vient pas non plus des pays nordiques mais elle n’en est pas moins pertinente. Le concept est simple : on se sert de l’inertie thermique après avoir fait chauffer en partie le plat, pour finir la cuisson. Cela présente de nombreux avantages : réduction du besoin en énergie, pas de risque de faire brûler son plat, maintien de la chaleur pendant plusieurs heures…

crédit photo : l’Avant d’après

crédit photo : l’Avant d’après

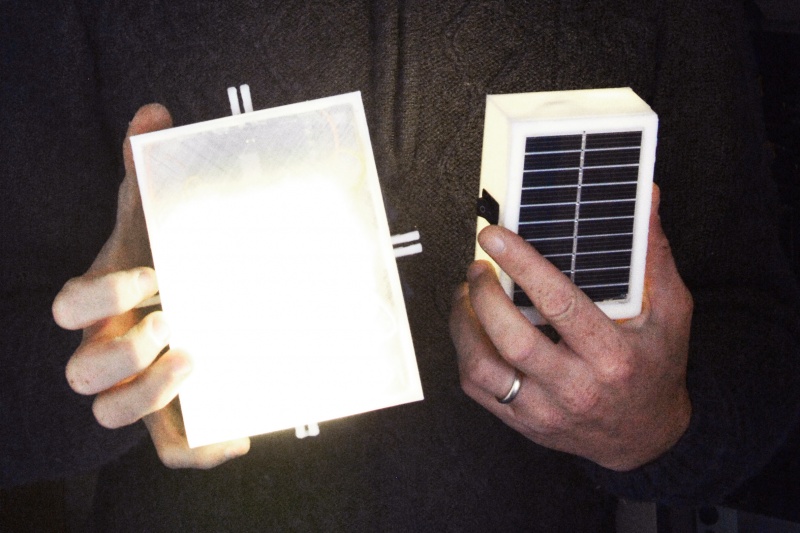

Lampe avec d’anciennes batteries

Tout est dans le nom ;). C’est une lampe faite à partir de récupération de batterie en lithium, le panneau solaire permet à la fois de recharger la lampe et des petites batteries (de téléphone par exemple). Un bel exemple de récupération !

crédit photo : Le Low-tech Lab

crédit photo : Le Low-tech Lab

Le low-tech lab

Le terme de “Low-tech” date des années 70. En France, il a beaucoup été popularisé ensuite, notamment grâce à Philippe Bihouix et son livre “L’âge des Low-tech” publié en 2014. Beaucoup s’emparent du sujet depuis (c’était déjà le cas depuis les années 60, mais le terme de “low-tech” permet de les rassembler).

Et dans le délire, le Low-tech Lab est particulièrement pertinent.

En 2010, Corentin de Chatelperron sort tout juste de son école d’ingénieur. Fort d’un master qui lui a enseigné les grandes innovation et la haute technologie, il part au Bangladesh, découvre les bateaux en fibre de jute et décide d’en fabriquer un et de rejoindre la France à son bord. Il veut tester l’autonomie, répondre à ses besoins avec les moyens du bord. Plus tard, une nouvelle expédition est lancée, le Nomade des mers, et avec elle, la création d’une association : le Low-tech Lab.

Aujourd’hui, le Low-tech Lab est présent dans plusieurs villes, à Concarneau bien sûr, à Perpignan, à Grenoble, à Bordeaux, à Tours… et ailleurs dans le monde : Belgique, Suisse, Luxembourg, Bénin, Algérie, Liban… Chaque “instance” a ses particularités, ses propres chevaux de bataille, mais toutes suivent un même cap : faire mieux, avec moins.

Quel rapport avec le schmilblick ?

Comme je vous disais, la low-tech est une démarche qui m’inspire énormément dans mon projet. Au delà de la recherche d’utiliser moins de ressources et de faire avec ce qu’on a, c’est une démarche qui accepte l’échec dans le processus du succès. Il y a une part de rencontres, aussi, et de lien social : ça demande à mettre en relation les forces vives, les projets pour construire un imaginaire désirable.

Le numérique est plutôt high tech, il peut être difficilement concevable de lier numérique et low-tech. Pourtant, je vois mon projet de numérique essentiel exactement comme ce que fait le Low-tech Lab : partir du besoin, le comprendre, explorer l’existant, bidouiller, tester, se tromper, recommencer jusqu’à trouver une solution satisfaisante, l’améliorer encore, pour utiliser moins de ressources, pour que ce soit plus désirable, plus facile à fabriquer. Et noter tout ça quelque part, donner les clés pour permettre à chacun-e de s’autonomiser.

Le numérique au Low-tech Lab

Mercredi dernier, donc, je me suis rendu à la base Explore, rencontrer Guénolé Conrad et discuter du numérique au Low-tech Lab. Guénolé est arrivé il y a 7 ans dans l’asso. Au départ, il est venu pour Nomades des mers, ils étaient peu alors : lui, Corentin, et quelques venants-et-partants au gré des besoins en expertises, dont Caroline Pultz qui est ensuite restée. Son rôle dans le projet : trouver les personnes à rencontrer et faire la doc technique de ce qu’ils y apprenaient. Depuis le retour du bateau en 2021, Guénolé gère plutôt le développement des outils collaboratifs et s’occupe de la coordination générale de l’asso, avec Clément Choisne.

Avec le Nomade des mers, Guénolé a pris conscience de la nécessité pour beaucoup de personnes d’utiliser les low-tech dans leur quotidien. Il m’explique : “C’est juste la réalité de pleins, pleins de pays, et ils appellent pas ça de la low-tech : c’est un mode de vie un peu plus contraint, par rapport à certaines choses. J’ai vu l’impact que ça pouvait avoir, des systèmes tout cons qui changent vraiment la vie des gens”.

Le numérique pour transmettre le savoir

Depuis le départ, Corentin de Chatelperron a intégré la dimension numérique dans sa réflexion. Il voulait un support pour parler du projet, et transmettre au plus grand nombre. Le numérique était le lieu privilégié pour ces besoins.

Le Low-tech Lab a plusieurs supports pour parler de leurs recherches :

- Le site Internet pour présenter l’asso dont leur blog qui donne les dernières actualités

- Les docus sur Arte : biosphère du désert par exemple, et la chaîne YouTube qui utilisent le support vidéo pour montrer d’autres imaginaire et surtout montrer comment mettre en pratique

- Le wiki qui regroupe les tutos de Low-tech Lab et de pleins d’autres organisations ou particuliers

- L’Archipel qui favorise la mise en relation et réunit toutes les initiatives à un endroit

En général, il y a une grosse réflexion sur les outils numériques utilisés pour communiquer. Lors de la refonte du site web en 2020, par exemple, le Low-tech Lab a fait appel à Gauthier Roussilhe et ils se sont largement inspirés du site de Kris De Decker, le Low-tech magazine.

Ils se sont alors posés des questions révolutionnaires, dans le monde du numérique :

- Est-ce qu’un site web doit être ouvert h24 ? Est-ce qu’il ne peut pas avoir des “horaires d’ouverture” comme dans les magasins, adapté au contexte de sa situation géographique ?

- Comment montrer la matérialité du numérique ? Faut-il contraindre volontairement ? (Par exemple : le Low-tech magazine ne fonctionne pas s’il n’y a pas de soleil pendant longtemps car la batterie du serveur sur lequel il est hébergé est alimenté à l’énergie solaire)

- Comment rendre la doc accessible hors-ligne ?

- Serait-il pertinent d’utiliser les courants des marées comme énergie ?

Si la démarche vous intéresse, il existe un article sur leur blog qui explique tout ça : “Faire un site low-tech”.

Je crois que c’est une essentialité du numérique : permettre la mise en commun et favoriser la transmission du savoir.

Le numérique à bord du Nomade des mers

Bien sûr, la démarche low-tech est aussi dans les outils utilisés pour les différents projets du Low-tech Lab. Avec Guénolé, on a discuté surtout du Nomade des mers, c’était le projet qu’il connaissait le mieux pour l’avoir vécu de l’intérieur.

La première chose qu’ils et elles ont faite sur le bateau, c’est questionner le besoin, pour n’emporter que l’essentiel, d’autant que l’objectif était d’être entièrement autonome en électricité. La mer étant de toute façon un milieu hostile à l’électronique, il valait mieux l’éviter quand c’était possible.

De manière générale, bien qu’ils et elles se soient aussi servi de leurs ordinateurs, le portable était plus largement utilisé (par exemple, le routage du bateau se faisait quasi-exclusivement dessus). Le téléphone consommant nettement moins d’énergie qu’un ordinateur, ça permettait d’économiser la ressource. D’ailleurs, Corentin s’est fabriqué un ordinateur à partir d’un smartphone (le tuto ici) et n’utilise plus que ça, encore maintenant.

Des petits systèmes programmés sur une carte Arduino (le tuto là) permettent d’alimenter les systèmes d’arrosage des plantes, les bulleurs de la culture de spiruline et des biofiltres, et un capteur de température et ventilateur pour les champignons. Protégés par des coffrets en bois étanchéifiés, ce sont donc de petites unités qui répondent, chacune à 1 besoin, plutôt qu’un seul gros ordinateur central qui regrouperait tout, dont de l’inutile (et mettrait tout à mal s’il venait à capoter…). Plus tard, suite à une escale à Taïwan, ce système va être renforcé par un ordinateur low-tech. L’objectif de cet ordinateur : répondre aux besoins basiques d’un ordinateur (naviguer sur Internet, faire du traitement de texte,, envoyer des mails, accéder à Wikipédia hors connexion…), en utilisant le moins de ressources possible.

Lors d’une escale aux Philippines, les explorateur-ices découvrent comment recycler des batteries lithium en lampe à bord, alimentée par un petit panneau solaire. Ces lampes leur ont beaucoup servi par la suite, notamment car elles permettaient de recharger les téléphones via le petit panneau solaire.

D’autres escales leur ont permis de découvrir des initiatives de numérique low-tech :

- Entre New-York et Cuba, iels découvrent les réseaux en mesh : des antennes longue portée qui deviennent relai pour les autres antennes. Ce système est très bien documenté par Kris de Descker dans le low-tech magazine : “Comment construire un Internet low-tech”

- A La Havane, des systèmes de connexion hors ligne entre quartier permettent de jouer à plusieurs, connectés au même réseau (gratuitement). Le plus grand, le SNET, relie des dizaines de milliers d’utilisateur-ices et compte pas loin de 8000 ordinateurs à La Havane.

- A Cuba, le réseau “Paquete Semanal” (“Paquet hebdomadaire”) est une collection d’environ 16000 fichiers : des films, des jeux, de la musique… accessible chaque semaine dans tout le pays et transmis localement, par clé USB, pour l’équivalent de 2 dollars.

- En Afrique, un collectif lance les “Jerry DIT” (pour “Jerry Do It Together). Devenu une communauté mondiale, les Jerry DIT sont des ordinateurs fabriqués dans un jerrican, à partir de composants de récupération. Ils sont ensuite décorés au goût de chacun-e.

–

En conclusion, la low-tech est une nouvelle approche de vie, dans sa radicalité, c’est à dire depuis sa racine. Une grosse partie des systèmes low-tech reposent sur des organisations collectives. En France et dans beaucoup de pays occidentaux, on a tellement été habitués à passer outre les limites planétaires et sociales, qu’on s’est très largement éloigné de ces systèmes communautaires qui permettent souvent d’optimiser les ressources. Les systèmes low-tech, notamment en s’appuyant sur ces forces et organisations collectives, permettent plus de sobriété et de robustesse, deux alliés de choix pour s’adapter aux évolutions constantes de notre monde.

Il y a clairement une dimension politique à la technologie, et ça, c’est un sujet auquel on va revenir bientôt…

Des ressources en +

- Le site du Low-tech lab : https://lowtechlab.org/fr

- Vidéos sur le Nomade des mers : https://youtube.com/playlist?list=PL16ZDrU18TC3FmuohuNrBSsxZ7yAxi5gP

- Lowreka : https://lowreka.com/

- Le Low-tech magazine : https://solar.lowtechmagazine.com/fr/